Periplo, settembre 2025, n. 3

Appunti di viaggio tra educazione, libri, orsi ed elicotteri

Ogni periplo è un viaggio fatto di soste e incontri. Non sempre lineare, spesso sorprendente, a volte persino accidentato: come accade in mare, ci sono giornate di bonaccia e altre di vento teso. Ma è proprio questo alternarsi di condizioni che rende il cammino educativo vivo e degno di essere raccontato.

Nel periplo di settembre le tappe toccano mondi diversi e complementari. Dalla lentezza pedagogica di Gianfranco Zavalloni alle prime esplorazioni cromatiche in codocenza con Marco Olivotto, dal caso che fa emergere un nuovo maestro come Ernst F. Schumacher fino a un esercizio di Basic Design nato da Maldonado e ripreso da Giovanni Anceschi. Infine, una storia di brainstorming tra orsi, neve ed elicotteri, che diventa parabola del valore delle idee condivise.

Sono appunti di viaggio, nulla di più. Ma nel loro insieme tracciano una rotta possibile: ricordarci che l’educazione, come il design, vive di relazioni, di domande, di esercizi di attenzione e di piccole epifanie che illuminano la strada.

Le tappe di questo Periplo

I libri di Gianfranco Zavalloni

Il valore dell’esperienza e della memoria educativa.

Una riflessione a partire da «Pedagogia della lumaca» e «A scuola dalla lumaca», intrecciata con un dono fatto a una collega e con l’invito del maestro a tenere un diario di bordo dell’esperienza didattica.Una lezione inaugurale in codocenza: maestro e allievo

Dalla lectio magistralis al laboratorio di colore: co-docenza e prime esplorazioni.

Il racconto della prima lezione del workshop di Color Design – Interazione del colore alla Trentino Art Academy, tra l’intervento del prof. Olivotto, un “rosso Coca-Cola” evocato con un piccolo esperimento di [priming](https://it.wikipedia.org/wiki/Priming_(psicologia) e il primo studio di Josef Albers rielaborato dagli studenti.Scoprire nuovi maestri

Dal caso alle coincidenze: incontri con libri che aprono strade inattese.

Una riflessione sul modo in cui nascono gli incontri con nuovi autori: dalle segnalazioni di colleghi alle scoperte in libreria, fino ai nomi che si ripresentano in più letture. Così è avvenuto con Ernst F. Schumacher e il suo Piccolo è bello, libro che ha appena iniziato ad accompagnarmi.Paratesti e «Antiprimedonne»

Dalle introduzioni che aprono mondi a un’esercitazione di Basic Design ideata da Tomás Maldonado (Buenos Aires, 1922 – Milano, 2018)

A partire dal libro di Carlo Branzaglia e dall’introduzione di Giovanni Anceschi, l’incontro con l’esercizio Antiprimadonna di Tomás Maldonado: un training di equilibrio visivo e di progettazione percettiva che educa lo sguardo del designer.Una storia di brainstorming tra orsi, neve ed elicotteri

Nel design come nell’educazione ciò che conta di più sono sempre le persone e le loro idee.

Una vicenda raccontata da un docente IBM a Boston e poi ritrovata in un articolo del 1995: una storia capace di mostrare come le idee di ogni persona, condivise, fioriscano e si moltiplichino. Tradotta e drammatizzata per l’aula, diventa occasione per riflettere sui principi guida della progettazione: ascolto, riconoscimento del valore delle persone e costruzione comune.

1. I libri di Gianfranco Zavalloni

Il valore dell’esperienza e della memoria educativa

La prima tappa del Periplo di questo mese ci porta a incontrare Gianfranco Zavalloni. Maestro di scuola dell’infanzia, preside in Italia e all’estero, dirigente e capo scout, Zavalloni è stato soprattutto un educatore capace di trasformare la lentezza e la cura in un programma pedagogico.

Il suo libro più noto, «Pedagogia della lumaca. Per una scuola lenta e non violenta» (2009, EMI), è un piccolo scrigno. Molto significativo è anche «A scuola dalla lumaca. Idee e proposte per un’educazione fatta a mano» (2017, EMI), pubblicato postumo. Le due opere contengono molti gioielli: : vi si trovano idee, insegnamenti, citazioni di artisti e insegnanti, spunti di vita scolastica, lettere di genitori, lettere di ragazzi al ministro, massime educative, articoli e contributi che restituiscono la varietà della ricerca di Zavalloni. Ho acquistato quest’ultimo volume lo scorso agosto e, prima ancora di finirlo, l’ho regalato a una collega.

Quella collega ha trascorso la vita a formare adulti, aiutandoli a ricollocarsi e a ritrovare un posto nella società. Due anni fa è approdata per la prima volta in una classe di adolescenti: un’esperienza folgorante, che l’ha segnata profondamente. Quest’anno però non ha più l’opportunità di lavorare nella nostra scuola. Quando è tornata a svuotare l’armadietto, l’ho vista con gli occhi lucidi, e ho sentito che il libro di Zavalloni poteva essere il dono giusto per accompagnarla in un passaggio così carico di emozioni. Insieme a quello, le ho regalato anche Outdoor. Educazione senza confini di Federica Pepe, conosciuta dal grande pubblico come “Mamma in Svezia”: due testi che intrecciano natura, scoutismo e educazione attiva all’aria aperta.

Vorrei qui riportare non tanto una lunga citazione, quanto un pensiero di Zavalloni che mi ha colpito. Nel capitolo Imparare e fare tesoro delle esperienze, il nostro richiama Vitruvio, l’architetto romano, il quale suddivideva i suoi colleghi in tre categorie: quelli che sanno costruire ma non scrivere, quelli che sanno scrivere ma non costruiscono, e quelli che uniscono entrambe le competenze.

Applicando l’immagine al mondo dell’educazione in generale, Zavalloni parla di tre tipi di maestri. I primi sono i bravi maestri, quelli che lasciano una traccia duratura: insegnano il gusto di apprendere, il piacere di studiare, il metodo per imparare a imparare. I secondi si fanno chiamare pedagogisti, «da scrivania» aggiungerei io, bravi a teorizzare ma privi di esperienza viva con i ragazzi: di loro restano soprattutto manuali e compendi di concorsi. I terzi sono i veri maestri, coloro che sanno insegnare, far fiorire intelligenze e personalità, ma anche riflettere e documentare il proprio lavoro.

Qui Zavalloni lancia un invito prezioso: ogni insegnante dovrebbe tenere un diario, un quaderno in cui annotare il lavoro svolto, così da trasformare l’esperienza in memoria condivisa. È un gesto semplice, ma che consente di far fruttare l’esperienza per sé e per gli altri. Un suggerimento che riecheggia la pratica già consolidata da decenni del Movimento di Cooperazione Educativa e che sento pienamente mio.

Non a caso, la prossima tappa del Periplo sarà dedicata proprio a un quaderno di bordo: quello in cui sto raccontando la prima lezione del workshop di Color Design – Interazione del colore, appena iniziato alla Trentino Art Academy.

2. Una lezione inaugurale in codocenza: maestro e allievo

Dalla lectio magistralis al laboratorio di colore: co-docenza e prime esplorazioni

Questa tappa sarà breve: non voglio tediare chi legge con i dettagli del mio diario di bordo. Eppure un viaggio educativo è fatto anche di appunti, di episodi quotidiani che illuminano il cammino.

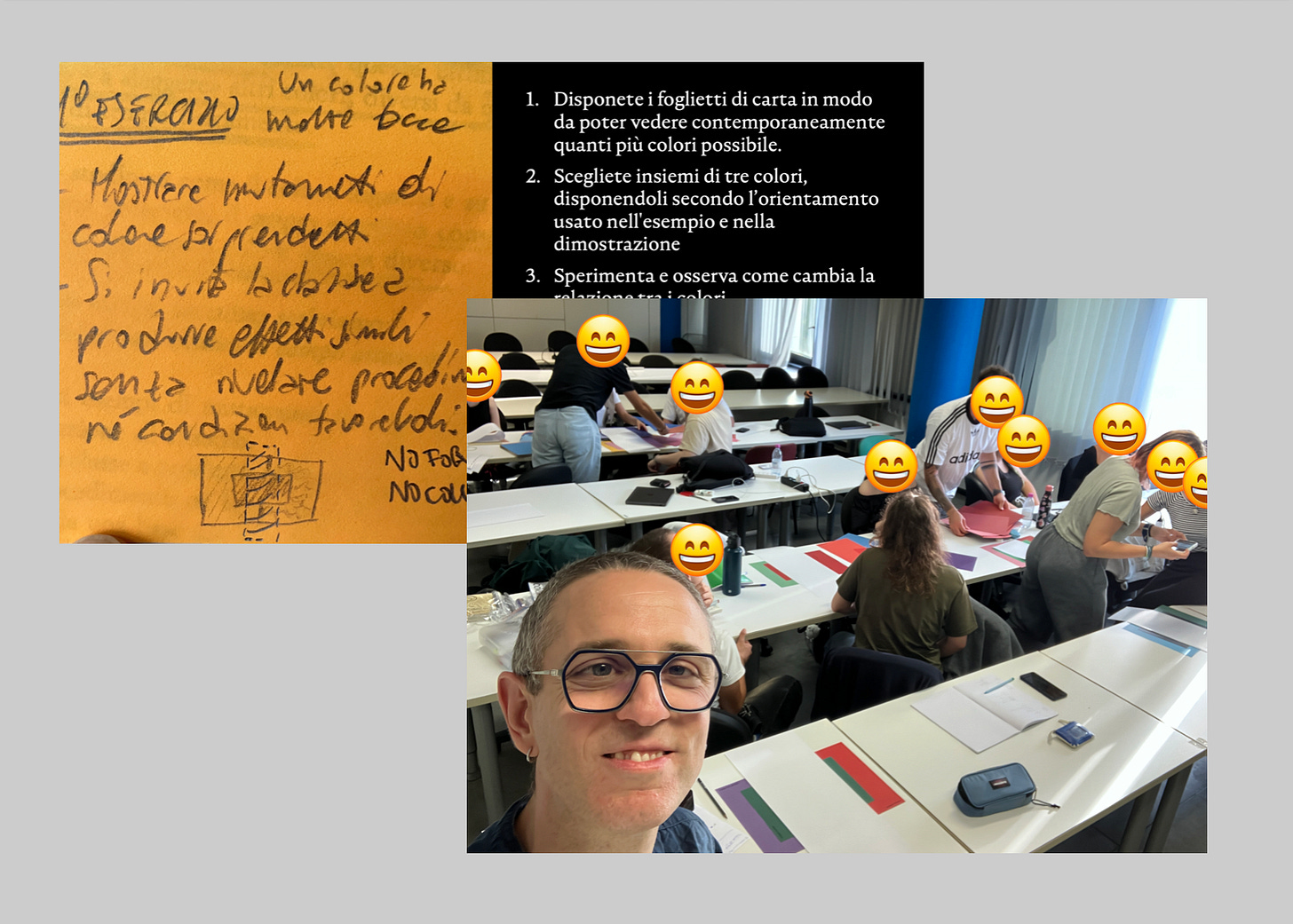

Mercoledì scorso il workshop di Color Design – Interazione del colore è iniziato con una vera e propria lectio magistralis del professor Marco Olivotto, titolare del corso. Davanti agli studenti ha presentato metodo e approccio del corso per poi ripoponendo gli stessi esatti contenuti di una conferenza, arricchita da slide, tenuta alcuni anni fa presso l’associazione culturale Thesaurus di Bergamo. Un racconto che attraversava secoli di scoperte, dalla fisica all’arte, iniziando da Newton e arrivando a spiegare il funzionamento dell’occhio umano e il contrasto simultaneo.

Dopo la pausa è stato il momento del laboratorio. Per me la notizia più bella è stata che il prof. Olivotto avesse deciso di fermarsi per tutte e quattro le ore, accettando il mio invito a vivere insieme la prima esercitazione: ritrovarsi in co-docenza con col proprio professore e mentore sul tema del colore è stato emozionante.

Per rompere il ghiaccio ho innanzi tutto svelato tutti i materiali del corso, che avevo in precedenza nascosto sotto un grande drappo di velluto verde, in puro stile waldorf-steiner. Poi sono passato ad introdurre il tema della relatività del colore utilizzando una lattina di Coca-Cola al posto di tante parole o di un lungo discorso frontale. Ho introdotto così un gioco percettivo: individuare il “rosso Coca-Cola”. Fin dall’inizio delle quattro ore di lezione infatti, ho bevuto ogni tanto un sorso di Coca-Cola da una lattina al fine di sottoporre gli occhi dei ragazzi ad uno stimolo ripetuto inconsapevolmente. Ho chiesto ai ragazzi ovviamente di non cercare su internet. Gli studenti hanno frugato tra i fogli, provato a ricostruire al computer il rosso che secondo loro era «più rosso Coca-Cola», discusso tra loro. È stato un modo per ribadire una delle leggi fondamentali del colore, ricordata dallo stesso Olivotto: il colore dipende dall’oggetto, dall’illuminante e dall’osservatore.

Nella seconda parte della lezione ho introdotto poi la prima esercitazione. L’esercizio proposto ricalca il primo studio che Josef Albers presenta in Interaction of Color, quello che compare anche sulla copertina di molte edizioni del volume. I ragazzi lo hanno ricreato scegliendo liberamente i colori da una tavolozza di oltre cinquecento sfumature che avevo preparato. Due ore intense di osservazione, sperimentazione, confronto: i fogli si accumulavano, i tavoli si riempivano di carte colorate, l’aula diventava un piccolo cantiere visivo.

La lezione si è chiusa con una piccola mostra improvvisata nel corridoio. I lavori dei ragazzi sono stati disposti a terra e ciascuno si è fermato davanti a quello che sentiva più interessante. Ne è seguita una discussione, una sorte di dialogo euristo embrionale. Un rito semplice, ma potente: perché, come ci ricorda Albers, il colore non si insegna, si esperimenta insieme.

3. Scoprire nuovi maestri

Dal caso alle coincidenze: incontri con libri che aprono strade inattese

In questa manciata di paragrafi voglio raccontarvi come scopro nuovi autori, come li incontro e come, pian piano, li lascio entrare nel mio cammino educativo.

Accade in modi diversi. A volte qualcuno mi parla di un libro o di un maestro, e subito annoto il nome per cercarlo. Altre volte l’incontro è improvviso: capita in una libreria, magari mentre aspetto un treno, e una quarta di copertina cattura la mia attenzione tra gli scaffali di pedagogia ed educazione. E poi c’è un terzo modo, forse il più affascinante: quando un nome comincia a comparire in più libri che sto leggendo contemporaneamente. È come se mi saltasse agli occhi, chiamandomi a seguirlo.

Così è stato con Ernst Friedrich Schumacher (1911-1977), filosofo ed economista tedesco. Il suo libro più noto, Small is beautiful (1973), divenne un punto di riferimento mondiale per la critica all’economia occidentale. È proprio questo testo ad aver catturato la mia attenzione: citato in più articoli e libri che ho tra le mani in questo periodo, mi ha costretto a cercarlo prima in biblioteca, poi in libreria. L’edizione che stringo oggi tra le mani è la sesta ristampa italiana, «Piccolo è bello», pubblicata nel 2022 dall’editore Mursia. Non l’ho ancora letto, lo sto appena sfogliando mentre scrivo queste righe in uno dei parchi verdi di Trento, in un sabato luminoso.

Non voglio dire di più per ora. Lo farò nel prossimo Periplo. Intanto resta il senso di un incontro inaspettato, di quelle coincidenze che ti fanno intuire come i libri, spesso, arrivino a bussare quando meno te lo aspetti.

4. Paratesti e «Antiprimedonne»

Dalle introduzioni che aprono mondi a un’esercitazione di Basic Design ideata da Tomás Maldonado (Buenos Aires, 1922 – Milano, 2018)

Appena un paio di giorni fa, durante una conversazione con l’architetto Pio Nainer — mio maestro e mentore, docente senior della Trentino Art Academy — l’architetto mi ha fortemente suggerito di dare un’occhiata al volume Fare progetti. Una ipotesi di metodologia per tutti di Carlo Branzaglia (Fausto Lupetti Editore, 2018). Non appena ne ho visto la copertina ho scattato una foto e, tornato a casa, l’ho subito cercato: trovato in edizione digitale, l’ho acquistato e iniziato a leggere sul Kindle.

Come spesso mi accade, non mi concentro solo sul contenuto dei libri, ma vengo catturato dai paratesti: introduzioni, prefazioni, postfazioni, epigrafi. In quelle pagine “fuori testo”, come direbbe Valentina Notarbernardino, trovo frequentemente sia chiavi di lettura illuminanti sia scoperte ancora più eclatanti del libro che introducono.

Anni fa mi capitò con La quinta disciplina di Peter Senge: nelle prime righe dell’introduzione alla nuova edizione italiana, l’autore racconta di come il grande W. Edward Deming, nelle dieci righe destinata alla quarta di copertina dell’edizione originale del 1990, seppe condensare l’essenza di 400 pagine. Quelle poche righe1 valgono da sole più dell’intero volume.

Così è stato anche con Branzaglia. L’introduzione, firmata da Giovanni Anceschi, mi ha colpito in modo particolare. Anceschi, «Artista, designer, saggista, docente, clown e nonno», vi cita un esercizio didattico ideato da Tomás Maldonado: l’Antiprimadonna.

L’esercizio “Antiprimadonna”

In un rettangolo di 35 x 10 cm si dispongono sette bande verticali: cinque a tinta piatta e due con pattern in bianco e nero. L’obiettivo è che nessuna banda emerga come “primadonna”, ma che tutte convivano in equilibrio visivo. Un training semplice e rigoroso per allenare lo sguardo dei giovani designer in erba alla gestione delle gerarchie percettive, qualità essenziale nel lavoro grafico e nel design della comunicazione.

Per chi volesse approfondire, ecco due fonti che raccontano questa esercitazione e il suo contesto storico:

5. Una storia di brainstorming tra orsi, neve ed elicotteri

Nel design come nell’educazione ciò che conta di più sono sempre le persone e le loro idee

L’ultima tappa di questo periplo intreccia elementi che, a prima vista, sembrano lontanissimi: orsi, neve, energia elettrica, miele, elicotteri. Eppure stanno insieme in una storia che parla di progettazione, persone, idee, esperienze vissute e principi del design thinking.

Durante la scrittura della mia tesi di diploma ITS, intitolata Il design thinking nella didattica, ho esplorato i diversi flussi di lavoro proposti da scuole e aziende in tutto il mondo. Ricordo il modello in cinque fasi dell’AIGA — define the problem, learn, generate ideas, design development, implementation — e quello di IDEO, sintetizzato in tre parole chiave: inspire, ideate, implement. Da quel modello nacque anche un mazzo di 54 carte, ciascuna dedicata a un metodo per applicare l’approccio centrato sulle persone, ruotando attorno a quattro azioni fondamentali: learn, look, ask, try.

Nello stesso periodo in cui stavo facendo ricerca per la tesi, ebbi a Boston un docente, dipendente della IBM che all’epoca lavorava al progetto Watson, che ci raccontò un episodio di brainstorming che aveva il sapore della leggenda. La lezione era semplice ma potente: le idee, quando vengono condivise fioriscono e si moltiplicano. Un collega dell’Istituto Artigianelli di Trento ripete spesso ai suoi studenti un aforisma che gira da tempo nel mondo del design: «Se io ho una mela e tu hai una mela e ce le scambiamo, ciascuno di noi avrà sempre una sola mela. Ma se io ho un’idea e tu hai un’idea e ce le scambiamo, allora entrambi avremo due idee». Io aggiungerei: a volte ne possono nascere persino una terza o una quarta, perché le idee, come i colori di Josef Albers, quando si incontrano generano nuove sfumature, «figliano».

La storia narrata dal docente a Boston sono poi riuscito a rintracciarla, grazie ad una approfondita ricerca di chatGTP, ritrovandola in un articolo del 1995. L’ho tradotta in italiano e ne ho ricavato anche una drammatizzazione da utilizzare in classe, per stimolare un dialogo euristico su ciò che conta davvero nella progettazione: non tanto le fasi in sé, che possono cambiare, ma i principi guida che restano validi sempre. L’ascolto delle persone, innanzitutto, unito alla capacità di riconoscere il valore delle esperienze e delle idee di ogni persona, per costruire insieme.

Non voglio riassumerla qui. È troppo bella per riassumerla. Preferisco lasciarvi il piacere di leggerla direttamente, magari di interpretarla a più voci con i vostri studenti.

Qui di seguito dunque vi riporto due PDF: il primo è la traduzione italiana della storia con titolazione mia di ogni paragrafo, il secondo è la drammatizzazione per l’aula.

Ecco le poche righe di Deming: «Il nostro sistema di gestione dominante ha distrutto la nostra gente. Le persone nascono con qualità intrinseche quali la motivazione, il rispetto per se stesse, la dignità, la curiosità di imparare, la gioia nell’apprendere. Le forze distruttive iniziano ad agire quando si fanno i primi passi, tramite i premi per il costume di Halloween più bello, i voti a scuola, le medaglie, e continuano ad operare fino all’università. Al lavoro, le persone, le squadre e le divisioni vengono classificate, prevedendo un premio per chi arriva in cima e una punizione per chi resta in fondo. La gestione che si basa sugli obiettivi, le quote, gli incentivi, le pianificazioni aziendali, considerandoli come aspetti separati seppur collegati, divisione dopo divisione, determina delle perdite ancora più grandi, finora sconosciute e che non sarà possibile conoscere.»