Le segnature pedagogiche tra teoria e pratica didattica

Dal concetto di Shulman al Visual Design di Giulia Ciliberto, passando per il dialogo euristico e il curricolo emergente, fino alla prossima esperienza in classe

Di recente mi sono interessato nuovamente a qualcosa in cui mi ero imbattuto la vigilia di Natale del 2023. Si tratta del concetto di segnatura pedagogica e, in particolare, delle segnature pedagogiche del visual design, brillantemente raccontate e approfondite da Giulia Ciliberto in un volumetto snello edito da LetteraVentidue.

Sono tornato ad interessarmi del tema perché a volte sento mancare qualcosa nel mio modo di intendere l’insegnamento di discipline come la comunicazione visiva, il graphic design, le discipline professionali e artigianali, il problem solving, il design thinking, la flussografica ecc.

Il termine «segnatura pedagogica» al momento non è per niente diffuso in Italia, ma la recente Call for paper della SIRD per un’uscita speciale del Giornale Italiano della Ricerca Educativa, intitolata “Didattiche disciplinari e interdisciplinari”, non solo fa ben sperare ma sono certo che cambierà questa tendenza.

Nel presente articolo dunque affronterò questo promettente tema delle segnature pedagogiche enucleando il problema della mancanza di un modo per definire le varie correnti e pratiche pedagogiche ed educative di quelle discipline tecniche considerate sin d’ora ancillari.

Le origini del concetto

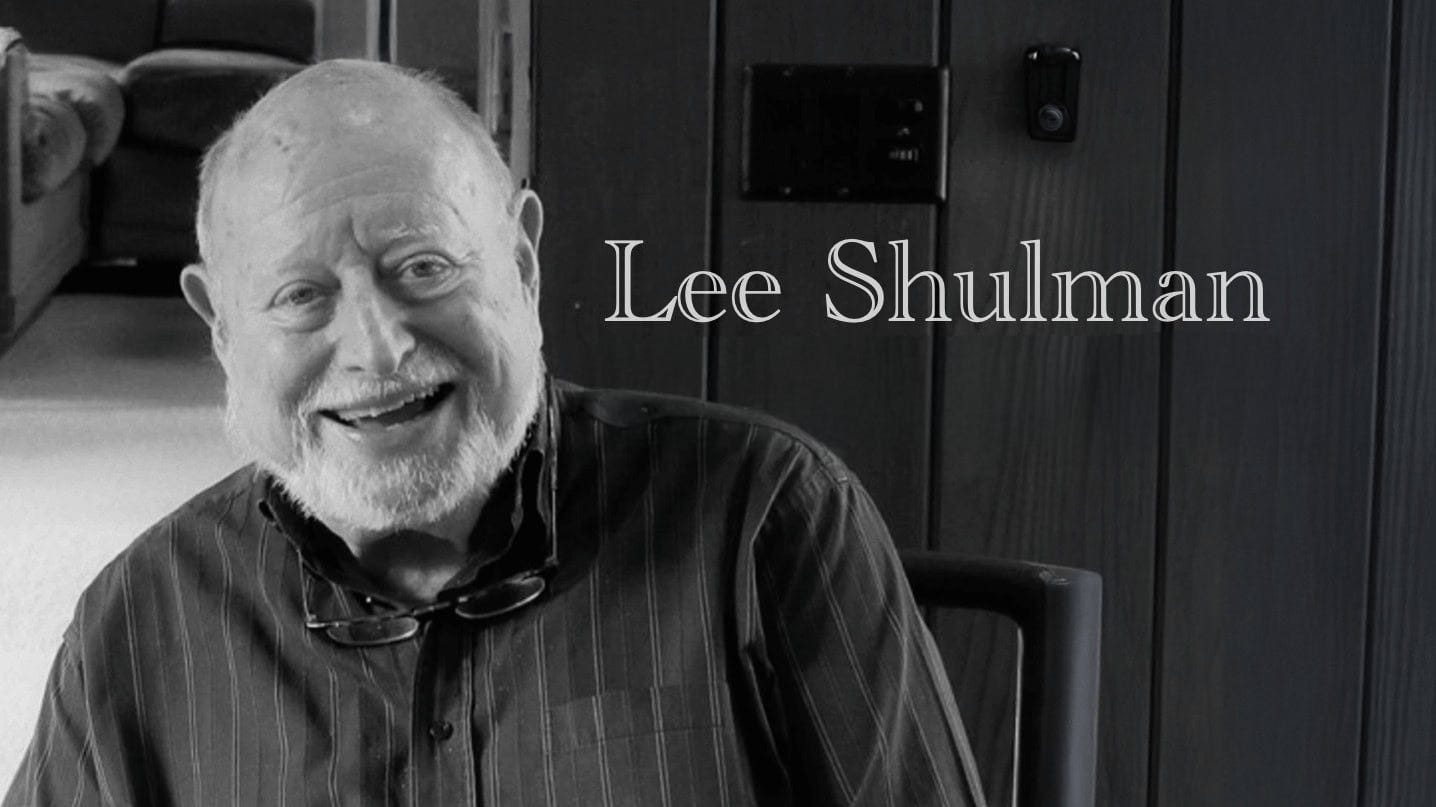

Il termine Signature Pedagogy è stato introdotto nel 2005 da Lee S. Shulman (1938-2024), psicologo e riformatore dell’educazione statunitense, per descrivere le modalità di insegnamento che sono tipiche e distintive di una disciplina o professione.

Una segnatura pedagogica non riguarda solo le tecniche didattiche, ma riflette il modo di pensare, agire e assumersi responsabilità proprio di quella comunità professionale.

Segnatura pedagogica e design

Nello spettro delle pratiche disciplinari riconducibili all’universo del design sono riscontrabili alcune «modalità condivise di acquisire e generare conoscenza», orientate alla formazione di un profilo professionale in grado di gestire, dal punto di vista sia cognitivo che attuativo, il percorso che connette l’ideazione di un prodotto, di un servizio o di un processo alla sua effettiva realizzazione.

— Ciliberto, 2022

Le segnature pedagogiche, anche in ambito di design e progettazione visiva, sono quelle che Giulia Ciliberto definisce come «modalità condivise di acquisire e generare conoscenza», nel testo appena citato.

Il concetto si afferra in maniera istintiva, ma definirlo meglio è cosa ardua. Il motivo che qui e oggi mi spinge a volerlo meglio esplorare è che esso mi sembra utile ed efficace per indicare la mia personale visione pedagogica dell’insegnamento-apprendimento, e in particolare in riferimento alla pedagogia della progettazione e della comunicazione visiva. Soprattutto ora che ho avuto l’opportunità di tornare ad insegnare tenendo il workshop «Interazione del colore», presentato qualche mese fa su queste pagine. Il workshop avrà luogo nelle classi dei corsi di Fashion Design e Graphic Design della Trentino Art Academy, e sarà ospitato all’interno delle ore di Color Design, insegnamento tenuto dallo stimato professor Marco Olivotto.

Il concetto è valido per tutte le discipline e in particolare per quelle discipline che hanno diretta discendenza da una professione, e che una professione cercano di insegnare.

Nelle duecento pagine del volume Le segnature pedagogiche del visual design

, edito per i tipi di LetteraVentidue nel 2022, Giulia Ciliberto riesce a delineare progressivamente il concetto di segnatura pedagogica, che traduce il termine inglese signature pedagogy.

Pagina dopo pagina, l’autrice ne affina la definizione, circoscrivendone il campo e mettendone a fuoco con sempre maggiore chiarezza le caratteristiche.»

Scrive ancora la Ciliberto:

Utilizzato in riferimento alle principali modalità che organizzano la formazione alle singole discipline, il concetto identifica quei particolari approcci educativi che, in modo «ricorrente e pervasivo», concorrono a prescrivere «cosa, in un determinato campo, è considerata conoscenza», e i criteri secondo cui questa «è sottoposta ad analisi, critica, approvazione o diniego»

L’attenzione dell’autrice si focalizza poi sul tema portante del volume:

[…] è considerato in relazione all’universo del design al fine di identificare «quelle modalità di insegnamento e apprendimento attraverso cui gli allievi imparano a pensare e ad agire come designer, sviluppando le competenze necessarie per la professione» (Shreeve, 2016)

Le signature pedagogies sono una sorta di pedagogie specifiche, micro-universi interni all’universo della pedagogia, che ne ampiano e al contempo sondano oggi le possibilità e le evoluzioni, senza per questo negare o minare in alcun modo i fondamenti strutturali della teoria dell’educazione stessa.

I tre livelli della Signature Pedagogy

Shulman, ricordiamo ideatore del concetto, distingue tre caratteristiche peculiari di ogni segnatura pedagogica, che egli definisce «livelli».

1. Surface structure — si tratta delle pratiche visibili di una disciplina o professione. Ad esempio la discussione dei casi e delle sentenze in legge, l’apprendimento direttamente nella corsia di un ospedale in medicina seguendo un primario, la critica e il commento di un progetto di identità coordinata o di interfaccia nel graphic design.

Lo definirei il «cosa si fa».

Un primo livello, definito “superficiale”, fa riferimento alla dimensione più prettamente esecutiva della segnatura: in esso si esprime la fenomenologia delle pratiche disciplinari volte a «mostrare e dimostrare, costruire e disfare, includere ed escludere», supportando l’attività formativa attraverso la predisposizione di un ben preciso apparato di strumenti educativi materiali e immateriali.

— Ciliberto, 2022

2. Deep structure — si tratta dei principi epistemologici, ovvero di cosa conta come conoscenza valida in quella disciplina e come se ne accerta la validità.

Lo definirei il «cosa si insegna e si apprende» ovvero la conoscenza ritenuta valida per quella disciplina.

Un secondo livello, definito “profondo”, fa riferimento al profilo teoretico che caratterizza la segnatura: in esso si formulano gli assunti relativi a come, nel contesto di una specifica disciplina, sia più opportuno «impartire e acquisire l’istruzione, privilegiando determinati approcci piuttosto che altri». A questo livello, la segnatura pedagogica rispecchia e ripropone i principi epistemologici che risiedono alla base della disciplina.

— Ciliberto, 2022

3. Implicit structure — si tratta dei valori e degli atteggiamenti trasmessi implicitamente, e quindi l’etica, la responsabilità, la professionalità.

Lo definirei il «cosa si crede utile e giusto», ovvero i valori ritenuti legittimi per quella disciplina.

Un terzo livello, definito “implicito”, fa infine riferimento a quelle che costituiscono le radici ontologiche della segnatura: a tale livello, essa proietta nell’insegnamento e nell’apprendimento un insieme di «credenze, abitudini, inclinazioni, e aspettative» in cui riverberano i valori che sottostanno intimamente alla disciplina: in questa dimensione si legittima la ragion d’essere della disciplina stessa.

— Ciliberto, 2022

La Nostra chiosa i livelli di Shulman e le definizioni della Shreeve con una sua osservazione che condivido appieno:

Da un punto di vista interdisciplinare, il criterio in questione (specie per quanto concerne l’enfasi sulla dimensione dell’apprendimento propedeutico) può portare a evidenziare possibili convergenze della pedagogia del visual design con settori quali quello dell’arte, della scienza e della tecnologia, contribuendo a situare l’indagine svolta in questo ambito in riferimento al più ampio quadro della ricerca educativa.

Le segnature pedagogiche del visual design

Premessa: il «curricolo emergente»

Mi sono sempre ritenuto un outsider. Ricordo una riunione di programmazione didattica, avvenuta il 4 settembre 2020, in cui a tutti i docenti il nostro coordinatore chiedeva, uno dopo l’altro, di indicare cosa avrebbero fatto esattamente quell’anno e come avrebbero valutato gli studenti. Io rimasi in silenzio per due ore e quando il coordinatore al termine della riunione si apprestò a ricapitolare quanto deciso e si accorse che il mio foglio in Google Sheets era vuoto, mi apostrofò dicendo «E tu Luigi, cosa farai?», risposi «Non posso saperlo se prima non in contro la classe, non sconosco i nuovi arrivati, non conosco il loro mondo i loro interessi odierni le loro esperienze e le loro attuali aspettative».

All’epoca non avevo un modo per definire quello che avevo ben chiaro in testa e che volevo mettere in atto. Oggi, dopo aver approfondito la conoscenza di numerose figure del MCE, come Franco Lorenzoni, Manzi e Ciari, sono in grado anche di dare un nome a certe pratiche. Esattamente come sta avvenendo per questo articolo, che ritengo un piccolo punto di svolta.

Oggi sono consapevole dell’esistenza di uno strumento imprescindibile, ovvero il dialogo euristico.

E non solo di esso. Ma anche delle sue principali e fondamentali componenti: le «manovre di avvicinamento», la «costruzione di una comunità di ricerca», la «materializzazione dell’ascolto», la «progettazione come ricalibratura» (e la competenza del «navigare di bolina»).

A quest’ultima componente sono inscindibilmente legati quello «scheletro di contenuti che gli alunni devono necessariamente apprendere (curricolo essenziale) e i contenuti portati dai loro stessi interessi e dagli sviluppi delle ricerca (curricolo emergente)» (L’arte di cambiare programma. I quaderni delle piccole scuole, anno 2020, numero 6, movimento Piccole Scuole INDIRE)

La pratica del dialogo euristico è stata l’oggetto di una ricerca di INDIRE che ha coinvolto docenti di scuola primaria e secondaria di I grado. Sulla ricerca si veda il volume Dialogo Euristico. Orientamenti operativi per una pedagogia dell’ascolto nella scuola di Parigi L., Lorenzoni F. (Carocci, 2020)

Il dialogo euristico costituisce un vero e proprio framework all’interno del quale l’agire educativo ha luogo.

Le segnature pedagogiche della Ciliberto

Nell’ambito del visual design, ad esempio, i concetti di “studio”, “formulazione” e “materialità” configurano delle possibili cornici di senso entro cui strutturare l’apprendimento di base, lavorando sull’integrazione delle tre componenti o, al contrario, sulle distinte prerogative e specificità di ciascuna di esse. […]

L’assunzione dei concetti di “studio”, “formulazione” e “materialità” […] conduce all’individuazione di un sistema di parametri attraverso cui è possibile ripercorrere e mettere reciprocamente a sistema le genealogie evolutive associate a tali esperienze: quelli di “elementarizzazione”, “contrasto”, “specializzazione”, “convenzionalizzazione”, “percezione”, “decostruzione”, “reiterazione”, “dinamismo” e “computazione”. Intesi complessivamente, così come nella loro puntuale singolarità, questi parametri configurano una possibile griglia analitica applicabile in relazione alle esperienze (passate e presenti) di pedagogia di base del visual design.

Lascio al lettore il compito di approfondire le tre segnature pedagogiche e di dispiegare i suddetti parametri.

La segnatura pedagogica e il rispettivo parametro scelto da me

Quello che mi interessa esplicitare è, in chiusura di questo lungo articolo, lo specifico parametro e la relativa segnatura pedagogica che ho da sempre più o meno consapevolmente adottato.

Si tratta della segnatura pedagogica della «formulazione» (brief in inglese) e del parametro denominato «percezione». In soldoni si tratta dell’approccio adottato da Josef Albers nei suoi corsi al Black Mountain College prima, e all’università di Yale poi. Questo approccio consiste nel progettare esercizi, o meglio ancora compiti autentici, per far sì che i ragazzi si sperimento in attività di manipolazione di oggetti reali, come farebbe un vero progettista al lavoro. Il tutto adoperando ovviamente materiali sostenibili o, se vogliamo dirla come si deve, biomassa rinnovabile. La carta per capirci.

I più curiosi potranno conoscere i dettagli del mio workshop leggendo l’articolo ad esso dedicato. Riporto invece in una lunga nota quanto scritto a proposito della segnatura pedagogica della formulazione da Giulia Ciliberto1.

Come riconoscere la struttura profonda

Sono certo che il lettore nel 2026 sentirà spesso parlare delle segnature pedagogiche.

Desidero dunque aggiungere questo ultimo paragrafo all’articolo, dedicato alle domande guida per individuare la segnatura pedagogica di una disciplina:

Che cosa viene considerato “sapere valido” in questa professione?

In che modo lo si accerta (argomentazione, sperimentazione, progettazione, performance)?

Quali pratiche didattiche incarnano questo modo di sapere?

Quali valori impliciti vengono trasmessi (etica, responsabilità sociale, rispetto dell’utente/cliente)?

Buon lavoro a tutti.

Bibliografia

Shulman, L. S. (2005), Signature pedagogies in the professions, Daedalus, Vol. 134 (nr. 3), pagg. 52–59.

Ciliberto, G. (2022), Le segnature pedagogiche del visual design, LetteraVentidue.

Shreeve, A. (2016), Signature Pedagogies in Design, in Tovey Michael (a cura di), Design PEdagogy: Developments in Art and Design Education, Routledge, Londra.

Call for paper SIRD, Società Italiana di Ricerca Didattica, Giornale Italiano della Ricerca Educativa – Special Issue “Didattiche disciplinari e interdisciplinari”2 (pubblicazione prevista 15 novembre 2025)

«Il concetto di “formulazione” è inteso in riferimento a quella che, oggi così come in passato, rappresenta probabilmente la principale modalità impiegata nell’ambito della pedagogia del design per introdurre progressivamente gli allievi alla cognizione dei principi, metodi e processi inerenti alla progettualità, ossia tramite lo svolgimento di esercizi appositamente formulati. Il ruolo educativo della formulazione risiede nel codificare una sequenza prestabilita di istruzioni volte ad analizzare, affrontare e risolvere positivamente uno o più problemi di ordine progettuale, simulando in tal modo i processi che, nella dimensione professionale, conducono all’ideazione e all’effettiva realizzazione di un prodotto (sia esso di natura materiale o immateriale). […] Nel gettare un ponte fra il contenuto della didattica e il processo di apprendimento ad essa correlato, la formulazione offre agli allievi la possibilità di elaborare con un elevato grado di autonomia, all’interno di un percorso costituito da prove ed errori, la propria, personale proposta per la soluzione del problema presentato, favorendo lo sviluppo simultaneo di conoscenze sia concettuali che procedurali 166 . Questa impostazione, che risulta sotto diversi aspetti assimilabile alle modalità didattiche comunemente messe in atto nell’ambito delle materie di indirizzo scientifico, afferma e veicola un’istanza di problematizzazione della realtà che, nell’arco dell’intero percorso formativo, indirizza gli allievi nel relazionarsi con sfide progettuali caratterizzate da un crescente grado di complessità. […] La polarità che imprescindibilmente si genera fra la formulazione degli esercizi e la molteplicità delle loro possibili soluzioni identifica un importante luogo di negoziazione culturale della disciplina, in relazione a cui la codifica delle formulazioni assume un’importante valenza critica che la storiografia del design ha spesso trascurato, o quantomeno sottovalutato. […] Da un lato entra in gioco la valenza essenzialmente prescrittiva che la formulazione, intesa in qualità di «generalizzazione [...] di un problema progettuale ricorrente», mette in campo nel delineare sia la cornice di senso entro cui l’esercizio proposto trova argomentazione che i vincoli (spesso anche molto restrittivi) cui l’allievo deve far fronte nello sviluppo della propria proposta. D’altro canto, l’imposizione di tali vincoli è controbilanciata dalle opportunità interpretative che si aprono in relazione all’obiettivo espresso dalla formulazione, fattore che determina l’impossibilità di anticipare in modo esatto i risultati dell’esercizio e, al tempo stesso, induce gli allievi a confrontarsi con la soglia di imprevedibilità che connota intrinsecamente la disciplina del design. Infatti, diversamente da quanto accade in altre discipline, l’esercizio di design non conduce mai a una sola, possibile soluzione: condizione, questa, che determina un paradigma entro cui gli esiti dell’attività didattica risultano di frequente «ampiamente inattesi, generando a loro volta nuova conoscenza», innescando un nesso di reciprocità fra i distinti livelli della pedagogia, della professione e della ricerca.

Consapevoli dell’importanza dell’interdisciplinarietà e della transdisciplinarietà si ritiene opportuno avviare una riflessione sul ruolo delle didattiche disciplinari. Le didattiche disciplinari e le signature pedagogies costituiscono due fattori fondamentali nell’ambito della ricerca educativa e nella formazione dei docenti. Le didattiche disciplinari contribuiscono a definire e strutturare le strategie e le metodologie per l’insegnamento delle diverse discipline. Le signature pedagogies (“types of teaching that organize the fundamental ways in which future practitioners are educated for their new professions. In these signature pedagogies the novices are instructed in critical aspects of the three fundamental dimensions of professional work: to think, to perform and to act with integrity”, Shulman, 2005) sono riferite a modelli distintivi di insegnamento caratterizzanti un’area specifica del sapere oppure una professione, e in questo modo favoriscono la formazione dell’identità professionale di chi apprende. (n.d.r. Ecco la traduzione del testo inglese: «Tipi di insegnamento che organizzano i modi fondamentali con cui i futuri professionisti vengono formati per le loro nuove professioni. In queste segnature pedagogiche i novizi vengono istruiti negli aspetti critici delle tre dimensioni fondamentali del lavoro professionale: pensare, eseguire e agire con integrità».)