#MarioLodi #bambino #scuola #ScuolaPrimaria

Nel 2022 in un articolo a firma di Vanessa Roghi, pubblicato sul 23° numero de La Ricerca Loeascher, l'autrice raccontava il legame di amicizia e stima che univa il maestro Mario Lodi al linguista Tullio De Mauro, e di come quest'ultimo nel 1982 l'avesse spinto a scrivere, per la collana da lui diretta delle Guide di base, un libricino intitolato Guida al mestiere di maestro, per i tipi dagli Editori Riuniti. Un interessante aneddoto. Mi ripromisi di cercare il libro in biblioteca. In un caldissimo sabato di luglio quindi, mi sono preso il tempo di raggiungere la splendida biblioteca comunale di Rovereto e richiedere il suddetto libro.

Si tratta, come sempre leggendo Lodi Ciari o Lorenzoni, delle più belle pagine della pedagogia della scuola italiana.

Qui voglio offrire al lettore due diverse proposte:

Un passaggio scritto tratto dal 3° capitolo, paragrafo 11°

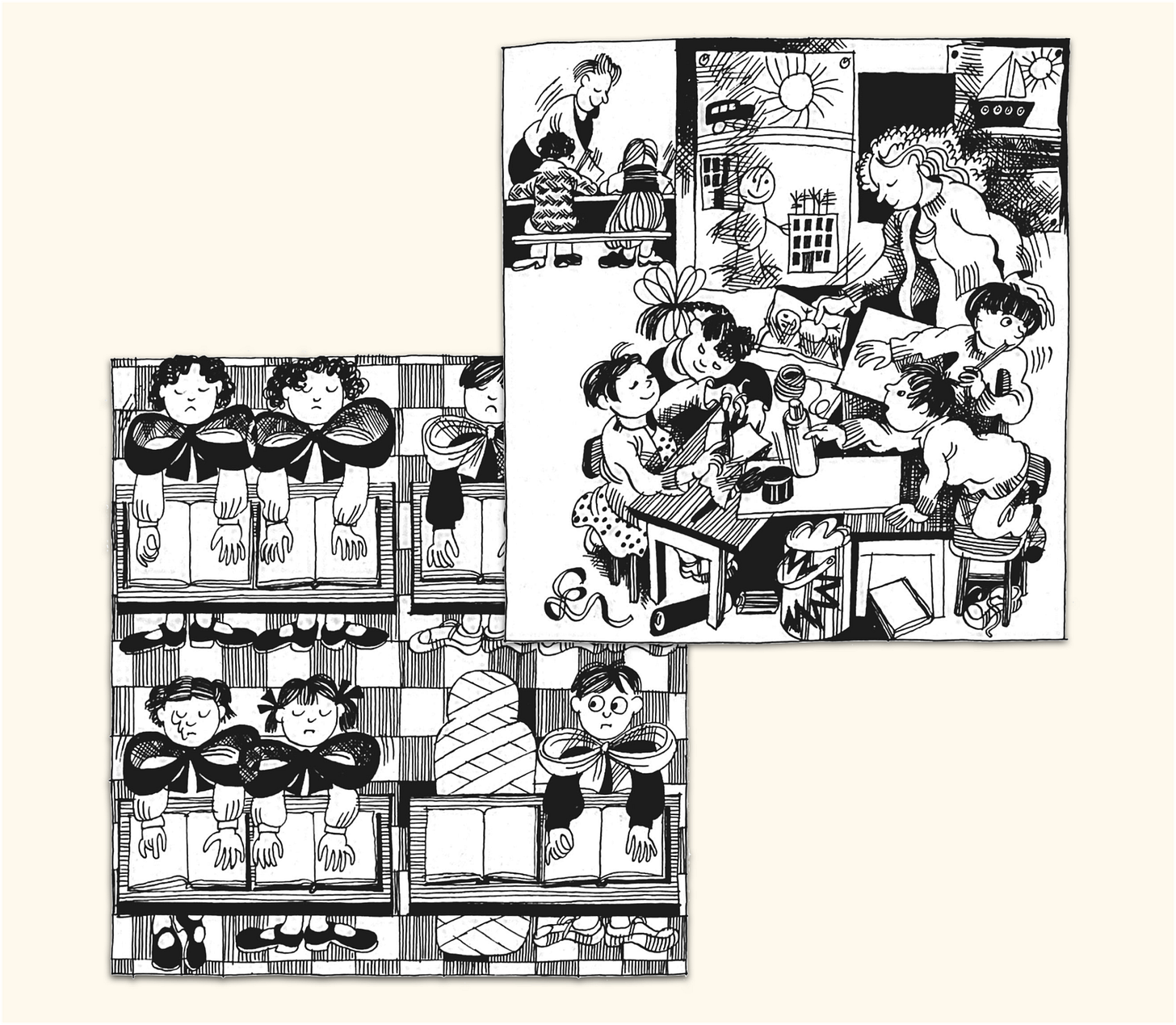

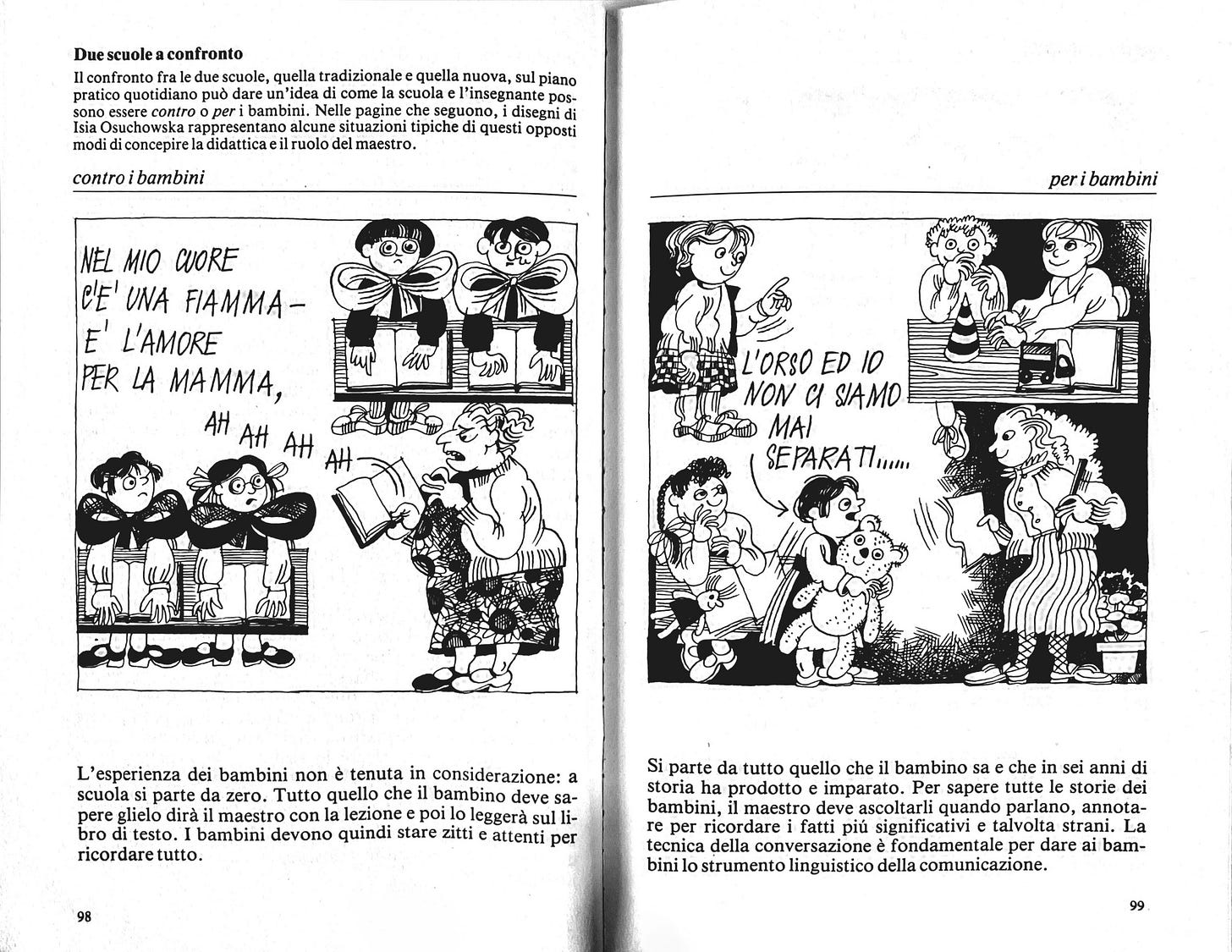

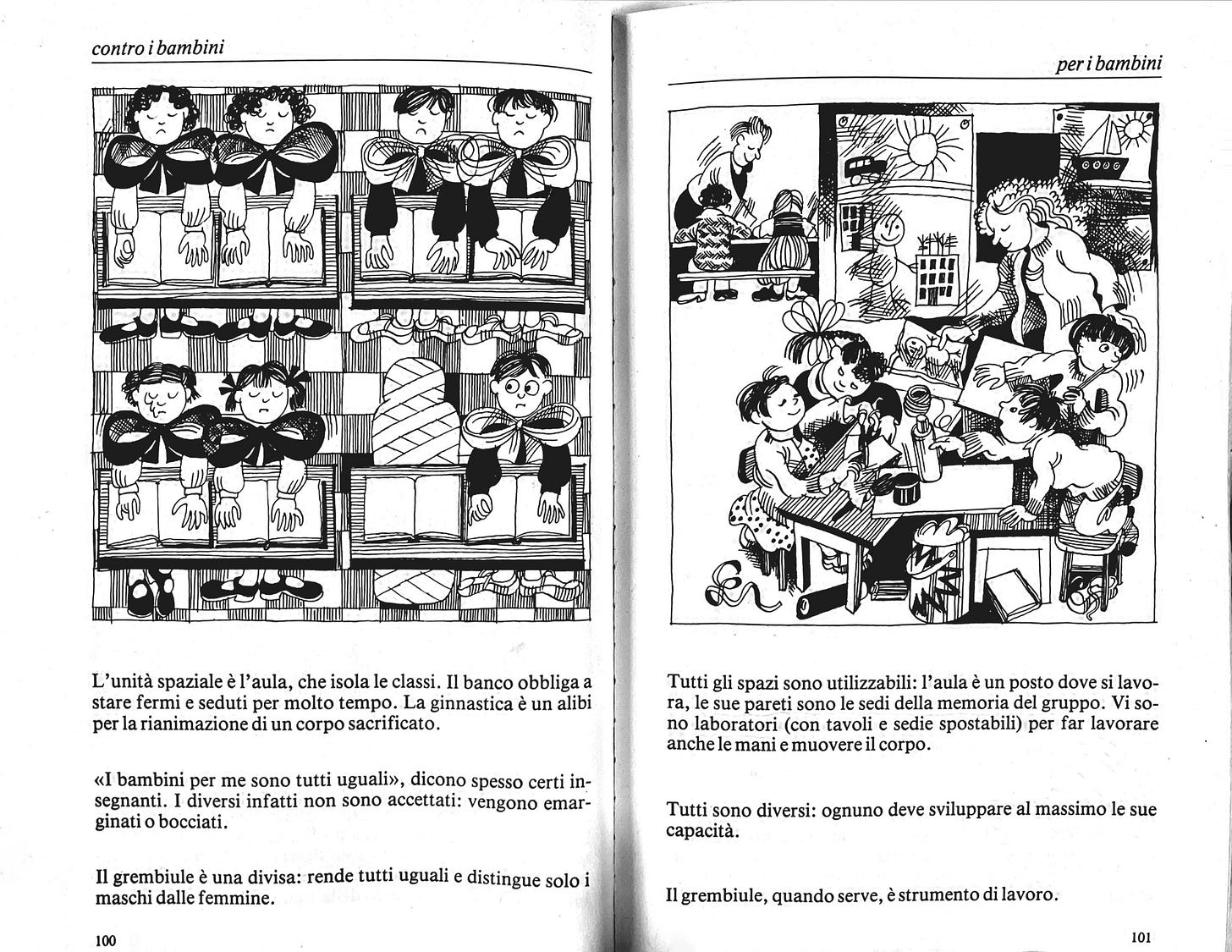

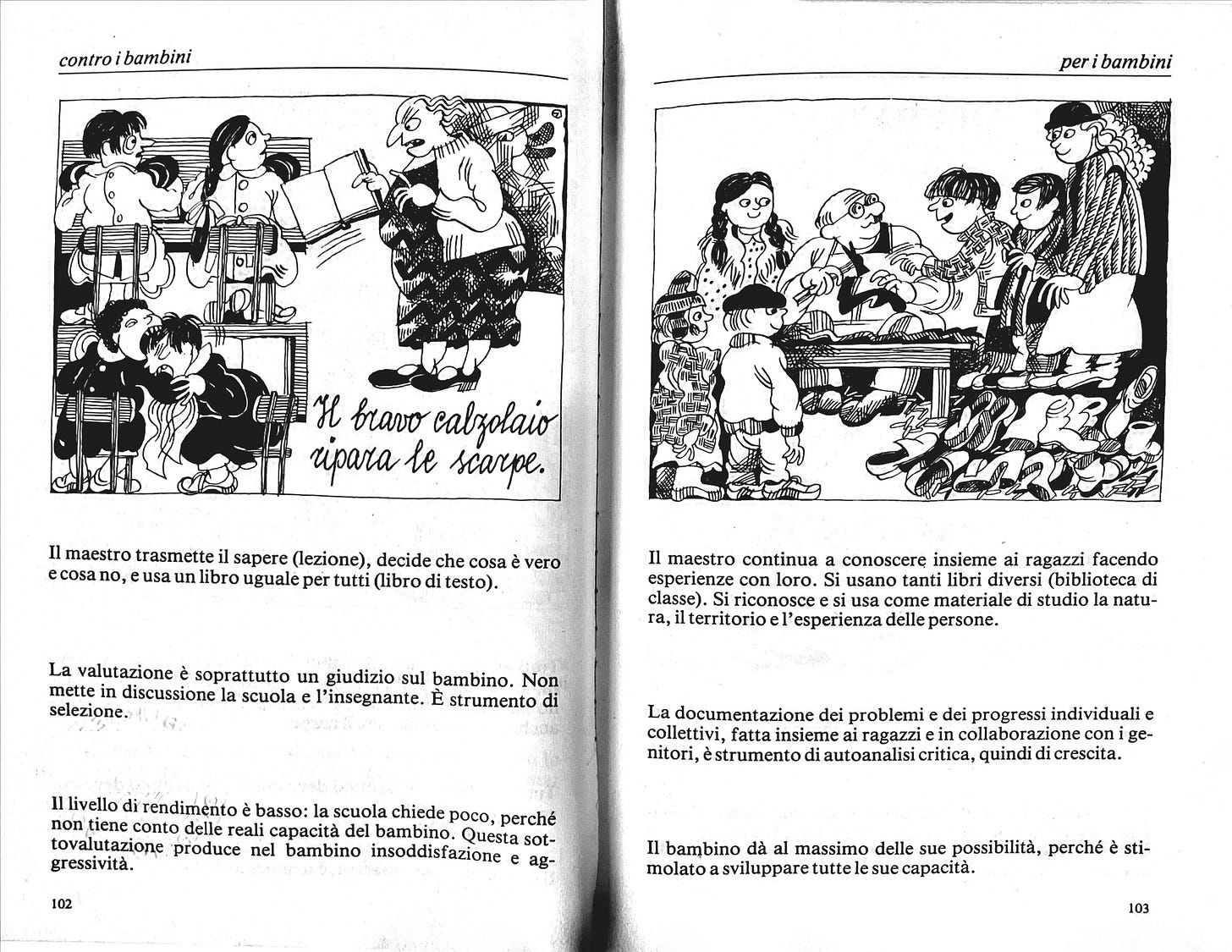

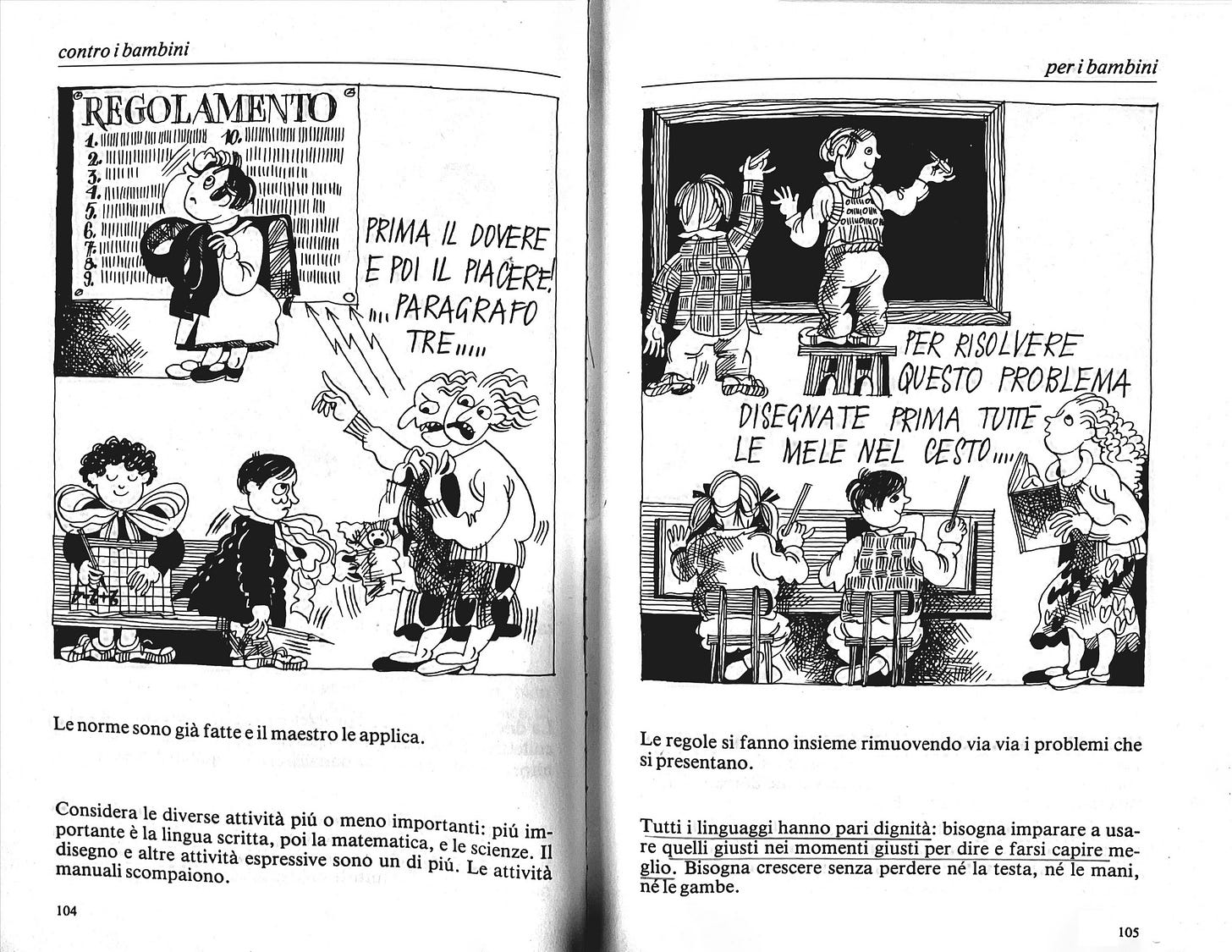

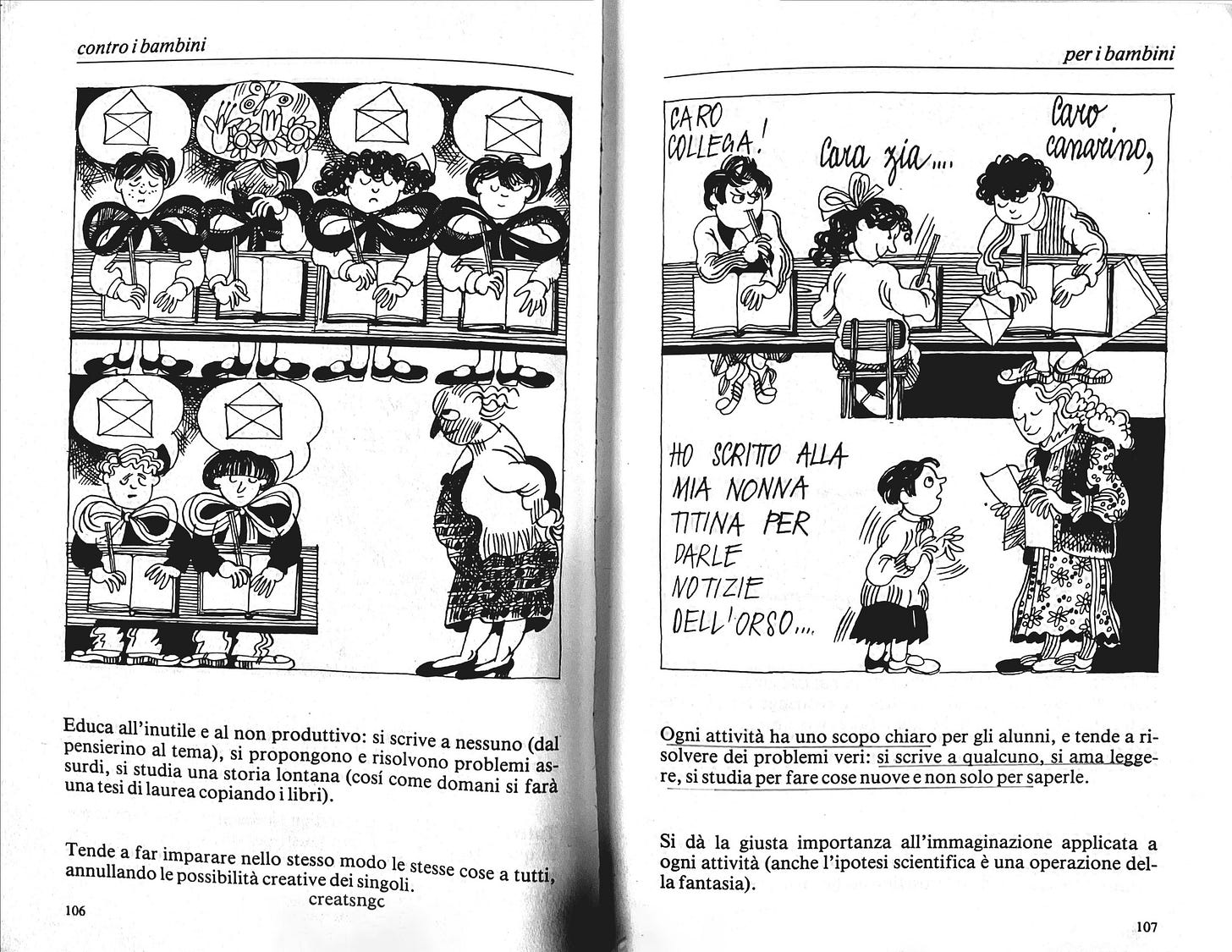

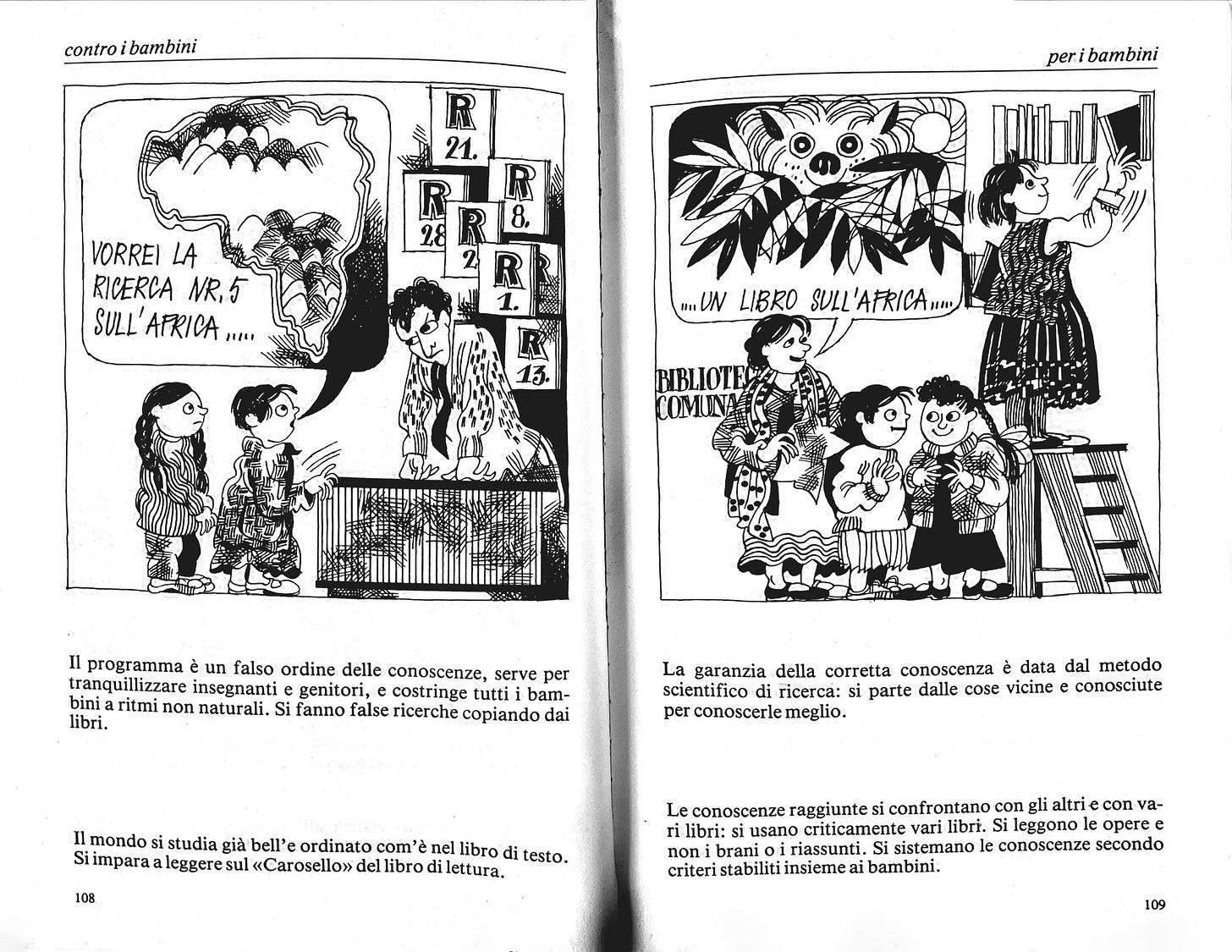

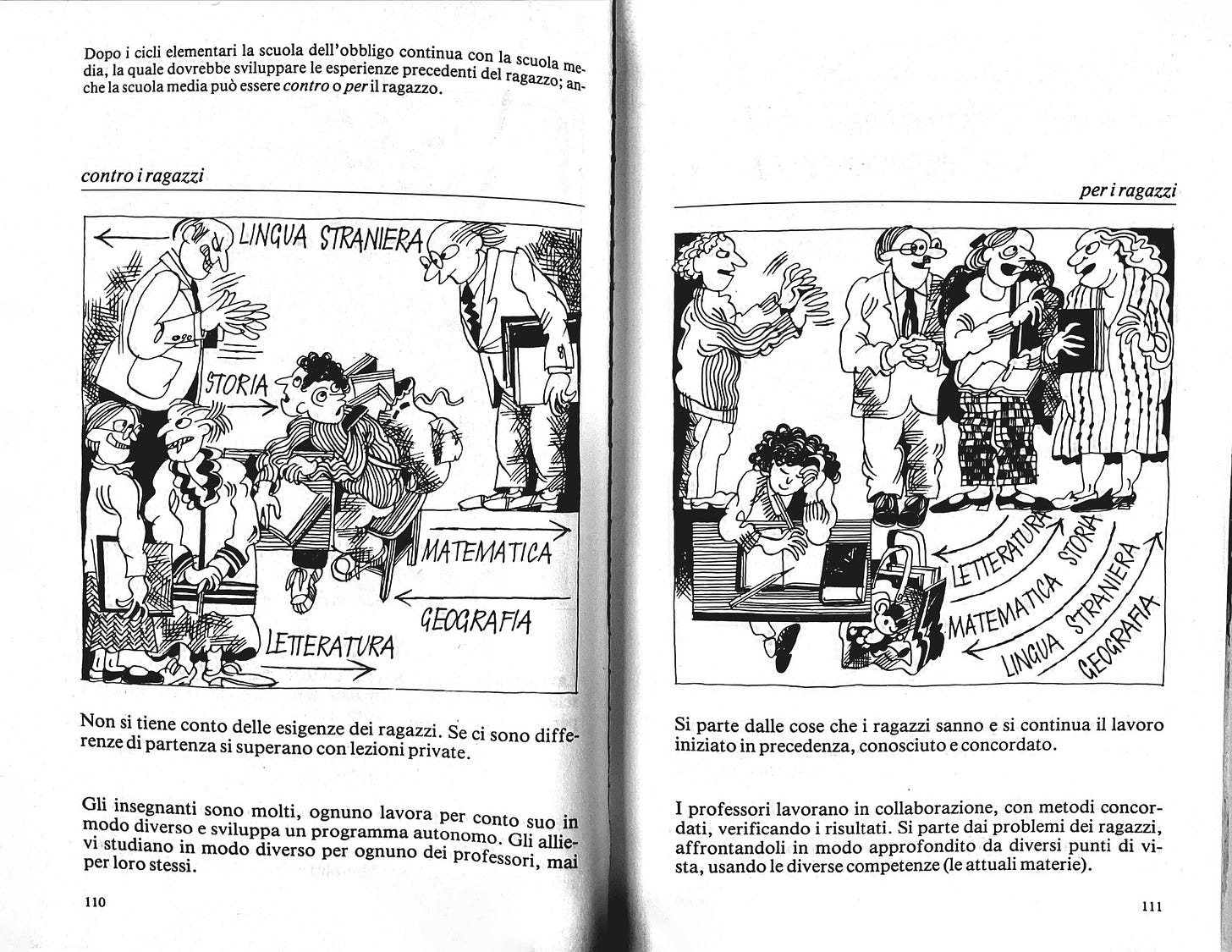

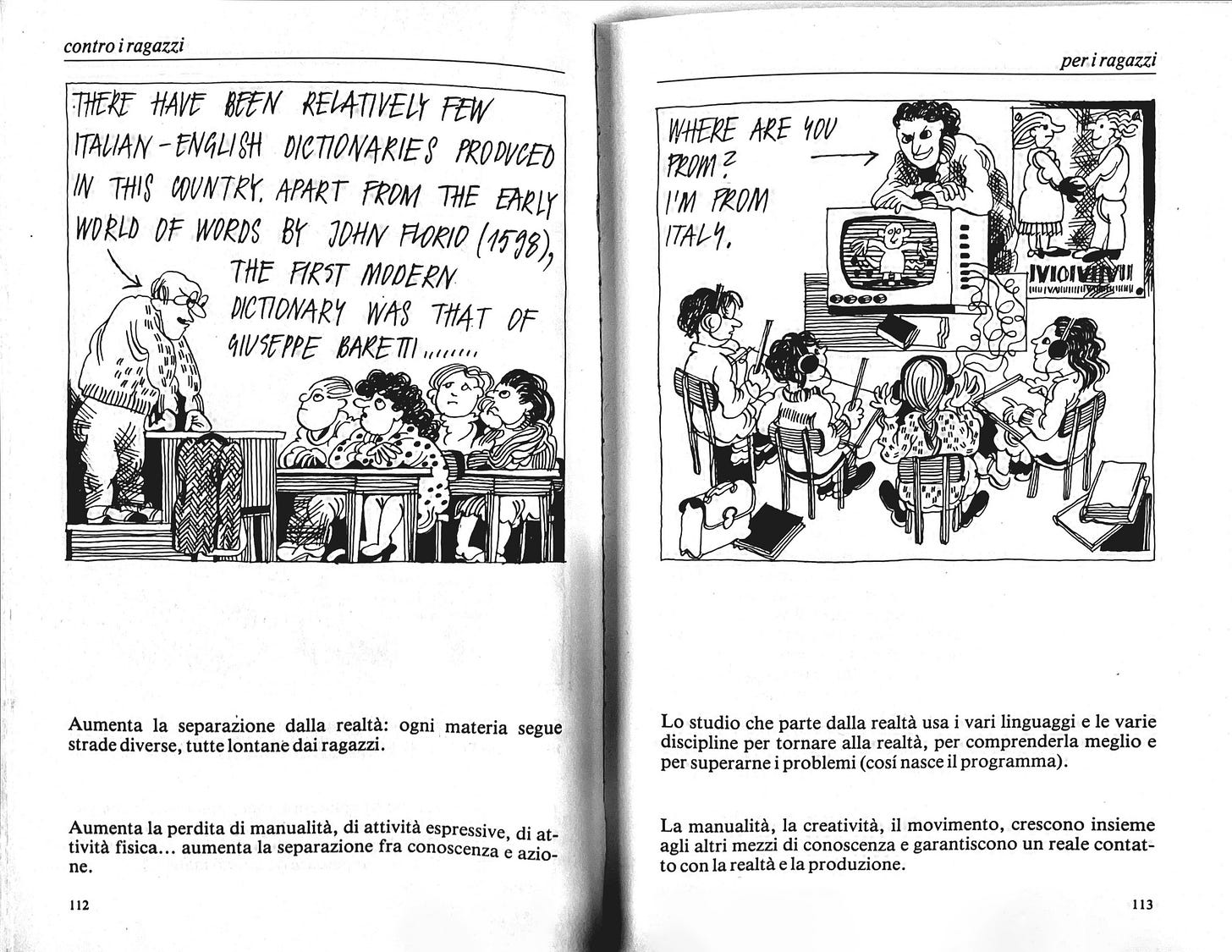

Le splendide figure delle «Due scuole a confronto»

Paragrafo 11° – Come si lavora in gruppo: la funzione del maestro.

E il maestro? Il maestro in questa scuola è importante. Tutto quel che succede è opera sua, della sua capacità di esplorare la realtà dei bambini a lui affidati, di scoprirne le capacità, di permettere il dialogo e il confronto, di coordinare e documentare la sottile e delicata trama che forma il tessuto della ricerca. Certo, è un maestro diverso da quello che volta le pagine del libro di testo e fa le lezioni preparate a casa (quando è diligente), che fa pagare l'insuccesso sempre ai bambini creando per loro la cosiddetta scuola «seria» (che boccia) e per sé la scuola «facile» del disimpegno professionale.

Qui il maestro deve essere capace di lasciare la parola ai bambini, di ascoltarli, di imparare da loro la storia che si portano dietro, di lavorare quindi insieme agli altri, ipotizzando e verificando. Egli sottolinea, con la sua preparazione professionale, anche i minimi contributi appena accennati che vengono da tutti i bambini, soprattutto da quelli piú poveri culturalmente e piú fragili psicologicamente, per valorizzarli nella vita comune. Per questo il maestro, in questa scuola, assume un significato di alta professionalità. È infatti una persona che continua a conoscere e a imparare, perché parte non da sue conoscenze astratte, ma da quelle degli altri, per mettere in moto un lavoro organizzato che produce autentica cultura, motivata e fondata sulle conoscenze reali precedenti da sviluppare in ogni direzione. In questa scuola il maestro non si pone un livello prefissato da raggiungere, ma molto di piú: il suo obiettivo è che ognuno raggiunga il massimo livello possibile, arricchendo cosí se stesso e il gruppo (la società) in cui vive e lavora.

In questa scuola non ci sono, e non ci possono essere, momenti di valutazione cosiddetta «oggettiva». Prove ed esami neutri, che non tengano conto della storia di ogni bambino, suonerebbero offesa per coloro che a quei livelli non potranno arrivare, e comodo riconoscimento per chi invece ai livelli prefissati può arrivare con facilità.

E una scuola dove tutti sono diversi, dove la diversità è un diritto perché tutti hanno delle conoscenze: anche il bambino definito handicappato (e quello bocciato) le hanno, conoscono bene il loro mondo, tanto che all'interno di questo mondo hanno creato una serie di comunicazioni per mezzo delle quali sono sopravvissuti. Tutti i bambini sopravvissuti hanno trovato un modo per vivere il proprio mondo. Con questa loro cultura hanno diritto di entrare nella scuola di base.

La scuola di base che accetta il concetto di diversità come normalità, modifica se stessa in senso positivo di continuo, perché nello studio dei casi e nella preparazione degli strumenti adeguati, tutto l'insieme della scuola (alunni, genitori, insegnanti) cresce sul piano umano, culturale, didattico e sociale.

Nella scuola di base è compresa ovviamente la scuola media, i cui nuovi programmi permettono di avvicinare le attività scolastiche alle necessità espressive e logiche dei ragazzi, e di superare lo studio nozionistico. Essi si richiamano esplicitamente alla Costituzione italiana, che sancisce, come abbiamo visto, alcuni diritti e doveri fondamentali. Questi princípi (libertà di opinione, di parola, di organizzazione e di partecipazione, ecc.) possono essere imparati vivendoli nell'esperienza scolastica, a patto che la scuola sia costituzionalmente corretta e scientificamente preparata a realizzarli. Alla base di questa scuola riformata ci dovrà essere la socializzazione. E bene chiarire questo concetto.

Ci sono persone (e molti funzionari scolastici) che ritengono gli alunni incapaci di avere responsabilità: la scuola, quindi, invece di prepararli a questo fine, deve essere diretta dall'alto, senza tante storie. Gli imprenditori, cioè i datori di lavoro, ritengono che la scuola sia il luogo dove si prepara manodopera specializzata, e che quindi essa deve dare una cultura essenzialmente tecnica. Pensare, discutere, organizzarsi sono attività che si faranno dopo.

Anche molti genitori pensano che la scuola debba insegnare a «leggere, scrivere e a far di conto»: un programma riduttivo, da realizzare anche con le cattive maniere, se le buone non dànno risultati.

C'è molta gente che pensa alla scuola come a un luogo di costrizione, una specie di campo di lavoro forzato, esattamente il contrario di ciò che vorrebbero educatori, psicologi, studiosi dell'uomo, e ormai anche le leggi dello Stato.

Il fine principale della scuola non dovrebbe essere solo imparare delle nozioni, ma soprattutto imparare a vivere insieme agli altri. Il vero scopo è far incontrare e far socializzare delle persone: tutto il resto viene di conseguenza, anche la cultura. (Fonte: «Guida al mestiere di Maestro», Mario Lodi,Editori Riuniti, 1982

Due scuole a confronto

Scarica le illustrazioni contenute nelle pagine sopra riportare in formato JPEG al alta definizione.