«Ricerca motivata», Mario Lodi la chiamava così in un suo articolo pubblicato in "Cooperazione Educativa", n. 6, nel giugno del 1985.

Piccoli ricercatori», Paolo Ferri e Stefano Moriggi li chiamano così gli studenti, in un loro articolo pubblicato sull'ECPS Journal, n. 10/2014 (doi: 10.7358/ecps-2014-010-ferr).

Tanto la ricerca quanto il metodo scientifico sono metodologie fondamentali per la didattica odierna e le tecnologie digitali in tali contesti sono strumenti così come le penne e i libri.

Se si vuole che la scuola, da quella dell'infanzia a quella superiore, siano adatte ai tempi odierni è bene utilizzare il metodo scientifico per l'apprendimento e l'insegnamento. La ricerca compiuta insieme ai ragazzi in classe, in laboratorio, all'esterno e in qualsiasi altro ambiente e setting predisposto, è la conditio sine qua non per far sì che essi siano coinvolti e motivati.

La ricerca va effettuata con loro. Si parta dal loro mondo e li si conduca alla scoperta di cose nuove, li si conduca ad esplorare con metodo scientifico, ad analizzare, ad esaminare. Ogni docente oggi ha propria disposizione innumerevoli strumenti tecnologici digitali e non che possono coadiuvarlo, ancor più di un tempo, in questo faticoso compito.

Il cortocircuito cui sono andato incontro oggi è stato quello di aver troppo avvicinato le parole di Mario Lodi a quelle del professor Stefano Moriggi, filosofo ed epistemologo. Tutti e due nel cortocircuito convergono sui quello che oggi chiamiamo approccio capovolto, composto di compiti autentici portati avanti con proprio con la ricerca e col metodo scientifico tanto caro anche al maestro Alberto Manzi.

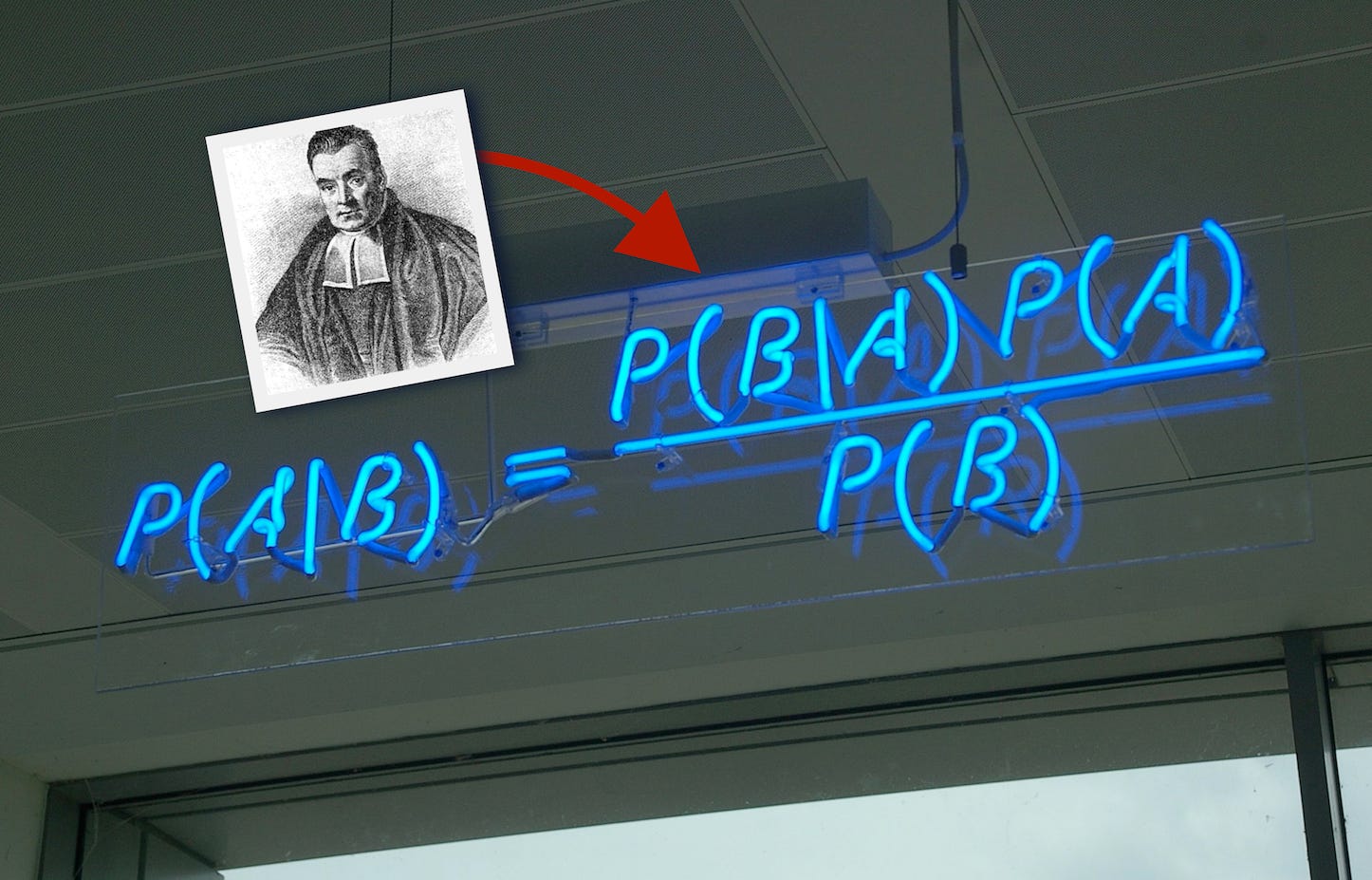

Il “teorema di Bayes” è il criterio di razionalità (minima) che consente di valutare come e quanto l’osservazione empirica dovrebbe rivedere l’ipotesi del ricercatore.

È sommamente improbabile che individui diversi muovano dallo stesso grado di confidenza soggettiva iniziale. Anche con probabilità a priori molto differenti, un numero sufficiente di osservazioni (e revisioni) conduce un gruppo di lavoro a probabilità a posteriori molto vicine.

Il che presuppone che i ricercatori (gli studenti) non rifiutino a priori le ipotesi alternative (o avversarie) alle loro; e che (dunque) assegnino probabilità condizionate (funzioni di verosimiglianza) simili.

— Ferri e Moriggi

Mario Lodi scriveva:

[…] La scuola […] può competere con la TV e in genere con tutti gli strumenti tecnologici prodotti dall'uomo, restituendo al bambino ciò che la tv gli ha tolto, o meglio ciò che la TV non può dare: il dialogo con l'interlocutore, la manualità dell'esperienza diretta, la socialità, il progettare, verificare, riflettere sulle cose che si fanno.

Per fare questo la scuola deve rinnovarsi, dimenticare il suo passato nozionistico trasmissivo e darsi altri compiti, i veri fini della formazione dell'uomo libero. Il suo asse portante sarà la ricerca motivata. I bambini, posti a contatto della realtà vera, fisica, in un lavoro organizzato scientificamente, potranno sviluppare le loro capacità usando tutti i possibili linguaggi.

Diventeranno così da consumatori di cultura produttori di cultura: useranno le macchine per esprimersi e comunicare. Impareranno a usare le macchine per eseguire i loro progetti.

E poi più avanti:

[…] Le tecniche Freinet hanno in sé questi valori: una volta erano temute perché scardinavano la vecchia scuola, ora possono restituire alla scuola il senso umano, sociale e scientifico che essa dovrebbe avere. Ovviamente le tecniche non bastano, come non bastano mucchi di mattoni, di sabbia e di travature per fare un edificio se non sia un progetto. Ora lo Stato, con i nuovi programmi, ipotizza una scuola "ambiente per l'apprendimento capace di consentire l'azione diretta, la manipolazione, la progettazione e la verifica, l'esplorazione e la scoperta, la riflessione e lo studio individuale". Una scuola a misura d'uomo che per essere realizzata ha bisogno di una professionalità che lo Stato non ha ancora dato. Il nodo da sciogliere questo, altrimenti tutto resta sulla carta.

A Lodi fanno da contraltare i due professori della Bicocca, Ferri e Moriggi che scrivono:

Secondo la nostra ipotesi, il tempo-scuola di insegnanti e studenti nell’era digitale risulterà suddiviso in tre tipologie di attività di insegnamento/apprendimento: (a) Tool box, (b) Problem solving cooperativo e (c) Situation room.

[…] Tuttavia, nella nostra proposta il Problem solving cooperativo (e cioè la seconda delle fasi che di seguito descriveremo) dovrebbe comunque rimanere quella predominante nel rispetto del carattere pragmatico esperienzale del nostro modello di setting.

[…] In questa seconda fase (il Problem solving cooperativo, n.d.r.), gli studenti agiranno come piccoli ricercatori, sostituendo lo studio tipicamente concepito come sforzo mnemonico con un’indagine razionale modellata – come si vedrà (par. 3) – sulla logica della scoperta scientifica e implementata dagli strumenti di simulazione digitale dell’esperienza e/o di esplorazione e documentazione di fenomeni reali all’interno o all’esterno della scuola.

Durante questa porzione del «tempo scuola» l’insegnante assumerà quindi una funzione di supporto, di scaffolding e di tutoring. Vestendo i panni di un direttore di una serie di piccoli gruppi di ricerca (i gruppi di lavoro), il docente dovrà pertanto affiancare e sostenere i suoi «ricercatori» nella loro attività indagine e revisione razionale delle varie ipotesi ed evidenze di volta in volta emerse dal lavoro dei gruppi. Nello specifico, si tratterà soprattutto di illustrare in pratica (1) le modalità di formulazione di un’ipotesi di ricerca e (2) come si procede, problema per problema, alla sua revisione (corroborazione o confutazione) logica e/o empirica attraverso un’applicazione «qualitativa» della cosiddetta razionalità bayesiana. Non è necessario, a tale scopo, che gli studenti (e i docenti) conoscano il teorema di Bayes e la sua dimostrazione, ma è sufficiente l’apprendimento sul campo della sua pratica euristica (si veda par. 3).

La nostra ipotesi, dunque, è che sia possibile riplasmare lo stesso concetto di classe, nei termini di gruppi di lavoro bayesiani, resi possibili oggi anche grazie all’infrastrutturazione tecnologica del lavoro in aula e nell’extrascuola. Con il termine «gruppi di lavoro bayesiani» (si veda par. 3) pensiamo a gruppi cooperativi in presenza e online che siano in grado di imparare scoprendo insieme e, al contempo, massimizzando il valore della creatività soggettiva e del talento individuale di ciascun membro del gruppo medesimo. Questa specifica caratteristica, implicita nella logica bayesiana, nella sua estensione didattica rappresenta un potente mezzo di valorizzazione dell’atteggiamento critico e della capacità degli studenti di impostare e risolvere problemi ricorrendo non solo alle nozioni apprese in classe, ma anche valorizzando e mettendo al servizio del gruppo di ricerca specifiche attitudini e talenti individuali (personalizzazione dell’apprendimento).

Il professor Moriggi nel suo intervento al TEDx Milano, edizione 2022, dal titolo "La scuola del futuro: istruzioni per l’uso", diceva:

Perché il digitale è questo, è possibilità di confronto a prescindere dalle distanze, il digitale è possibilità di monitorare i processi, il digitale è possibilità di immaginare esperienze di apprendimento che vadano oltre la lezione trasmissiva e frontale.

Che nessuno vuole archiviare in modo definitivo, ma affiancare ad altre modalità di apprendimento.

Perché noi apprendiamo in tanti modi, l'essere umano, non solo stando ad ascoltare o a imitare qualcuno.

Allora perché non tentare di ridisegnare questa scena, con gli strumenti - il digitale è un mezzo, non è un fine; non si tratta di digitalizzare la scuola, ma si tratta di riprogettare la scena degli apprendimenti attraverso uno strumento che consente di monitorare, di tracciare, di simulare, di sperimentare.

E non solo di connettere, dannazione.

Non è uno strumento di connessione, non è nato per quello.

Moriggi nel suo intervento al TED commenta, mostrandola al pubblico, una frase di uno dei padri fondatori dell'informatica moderna, J.C.R. Licklider, riportata in un articolo del 1968, e quantomeno prfoetica:

Siamo convinti che stiamo entrando in un'era tecnologica in cui saremo in grado di interagire con la ricchezza delle informazioni dal vivo, e non solo nel modo passivo con cui siamo abituati a usare libri e biblioteche.

Ma come partecipanti attivi di un processo in corso, portando un contributo mediante la nostra interazione, e non semplicemente ricevendone qualcosa dalla nostra connessione.

— J.C.R. Licklider, "The Computer as Communication Device", Science and Technology (1968)

#classe-di-Bayes #Flipped-Learning #problem-solving #competenze-digitali #nuove-tecnologie #cooperative-learning #studenti-ricercatori #metodo-scientifico #Alberto-Manzi #Mario-Lodi #Paolo-Ferri #Stefano-Moriggi #ricerca-scientifica