Andrea Canevaro parlando di educazione e analizzando la figura di Alberto Manzi scriveva: «L'educazione è una sfida paradossale perché deve nello stesso tempo chiedere all'altro di essere libero ma impegnarlo in una disciplina. È il paradosso di "accettami come sono per darmi la possibilità di cambiare". Sembrano posizioni antinomiche, difficili da tenere insieme.»

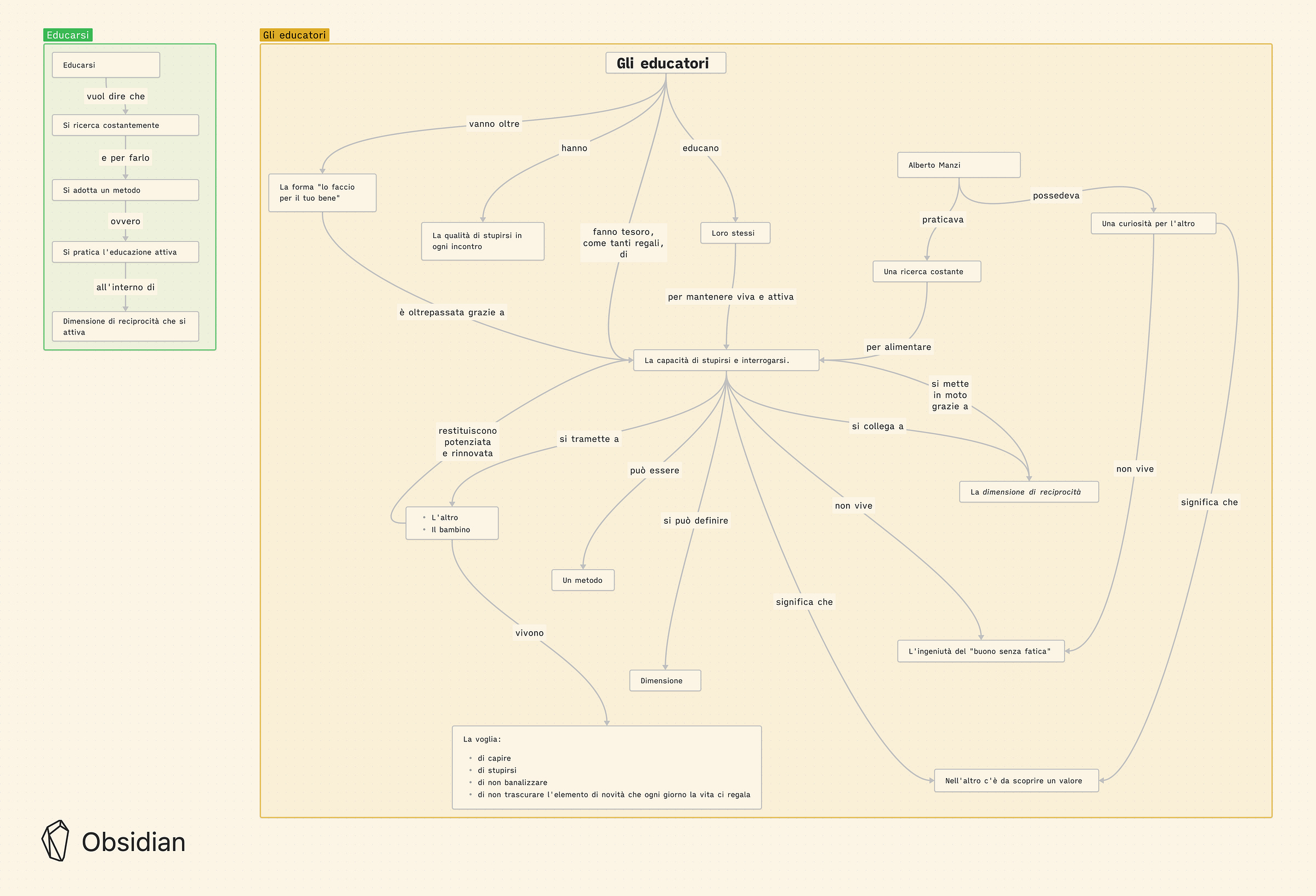

Ci sono due passaggi di un breve saggio di Andrea Canevaro dedicato ad Alberto Manzi che mi hanno particolarmente colpito. Il titolo del saggio è In viaggio con Alberto Manzi e compare in un documento pubblicato nel 2019 intitolato "Storia di maestro", disponibile on-line sul sito del Centro Alberto Manzi. Il primo passaggio l'ho trasformato in una mappa concettuale, riportata nel paragrafo Educarsi per educare, perché mi sembra che più di ogni altro mezzo essa possa esprimere la complessità e la profondità del pensiero di Canevaro. Il secondo intervento invece lo riporta come citazione estesa nel paragrafo Il buon educatore e la capacità di interrogarsi e di interrogare.

Educarsi per educare

Il buon educatore e la capacità di interrogarsi e di interrogare

Per capire meglio una situazione a volte abbiamo bisogno di schematizzarla polarizzando ed è quello che facciamo in questa breve riflessione mettendo da una parte un buon educatore - potrebbe anche essere una buona educatrice - e dall'altra parte chi non riesce a essere così: non capisce questa possibilità e ha un repertorio definito perché in qualche modo ha standardizzato il "dover essere" dell'altro.

In questa situazione vive l'eccentricità dell'incontro come una irregolarità di fronte alla quale l'atteggiamento può essere solo severità nell'esclusione. L'altro che si presenta con modalità strane, con parvenze di incapacità non interroga il cattivo educatore - o la cattiva educatrice - che ha già una sicurezza, ha già standardizzato il buono o cattivo rendimento. Non si fa interrogare, e quindi sa assumere una posizione severamente censoria nei confronti di una personalità, di un modo di porsi che ritiene irregolare. E di fronte all'irregolarità mostra fermezza e severità. Nell'esclusione.

Non Alberto Manzi, non la categoria - o la famiglia, come preferiamo dire - dei buoni educatori, delle buone educatrici, che non hanno la bontà come virtù del voler bene agli altri ma intesa come capacità di interrogarsi e di interrogare, e nell'arrivare sempre a scoprire che nell'irregolarità c è qualcosa di interessante, e trasformando

questo modo di vedere le cose in una qualità utile.

In questo ci può essere severità e rigore: Alberto Manzi era tutt'altro che un educatore accomodante che si accontentava; accettava le sfide e portava l'altro - chi cresce - a vivere la tensione di una sfida. Ma per far questo voleva raggiungere l'altro dove era per poi sfidarlo e portarlo a diventare un soggetto che sa, che vuole, che può: è la sfida del limite. Come accennato, deve partire da un elemento che può sembrare scontato: la credibilità del soggetto che assume compiti educativi.

La credibilità è data dal fatto che non educa l'altro ma educa se stesso. Ed educando se stesso educa l'altro.

Educarsi per educare.

Queste riflessioni dovrebbero essere adattabili a tutti gli educatori. Come mai dobbiamo invece indicare in Alberto Manzi un educatore a cui prestare la massima attenzione per imparare qualcosa? L'educazione, l'insegnamento, la formazione sono prassi incarnate. Hanno bisogno di una grande riflessione che non può accontentarsi: è per agire. Nell'azione, che si sviluppa nel tempo vi è una dimensione che chiamiamo paradossale.

L'educazione è una sfida paradossale perché deve nello stesso tempo chiedere all'altro di essere libero ma impegnarlo in una disciplina. È il paradosso di "accettami come sono per darmi la possibilità di cambiare". Sembrano posizioni antinomiche, difficili da tenere insieme.

L'educazione è l'impegno di tenerle insieme. È un paradosso, e per viverlo e proporlo da vivere bisogna agirlo, non si può solo dichiararlo. Forse è questa la ragione che conduce tanta letteratura scientifica che tratta di Pedagogia e di Scienze dell'Educazione, ad avere molte parti dedicate a chi ha praticato l'educazione. E giusto che facciamo una riflessione su Alberto Manzi ma ha senso la riflessione proprio perché Alberto Manzi c'è, è un soggetto storico.

Il paradosso è tenere insieme il rispetto per quello che l'altro è e l'esigenza che l'altro superi quello che è. È questo il nucleo centrale dell'agire educativo: è un essere in divenire. Allora si capisce che ci vuole il tempo.

Il tempo di educare fa sì che proprio questa dimensione diventi un'alleata preziosa dell'azione educativa.

Il tempo a volte sembra un nemico. Quanti sono qli adulti che di fronte a un soggetto che cresce con delle irregolarità - ma anche a uno studente universitario che è già cresciuto e appare con delle incapacità - si dicono:

"Ma devo perdere tempo con questo soggetto? non è il caso!" e agiscono di conseguenza a questo che si dicono?

E così il tempo diventa un nemico perché sembra che sia sprecato. Bisognerebbe pensare che diventa nemico anche e soprattutto per l'altro, fissato nella sua presunta e reale incapacità. Il tempo deve diventare un prezioso alleato proprio perché nel tempo si può realizzare quel paradosso e si può vivere quella curiosità di cui abbiamo già sottolineato l'importanza. Alberto Manzi ha incarnato questi valori.